文:佐藤馨

アントワーヌ・トードゥの和声クラスに正式に迎えられ、晴れてケクランはパリ音楽院の正規の生徒となった。ここで彼は、作曲家としての後の人生に大きく影響を及ぼす、三人の師と出会うことになる。

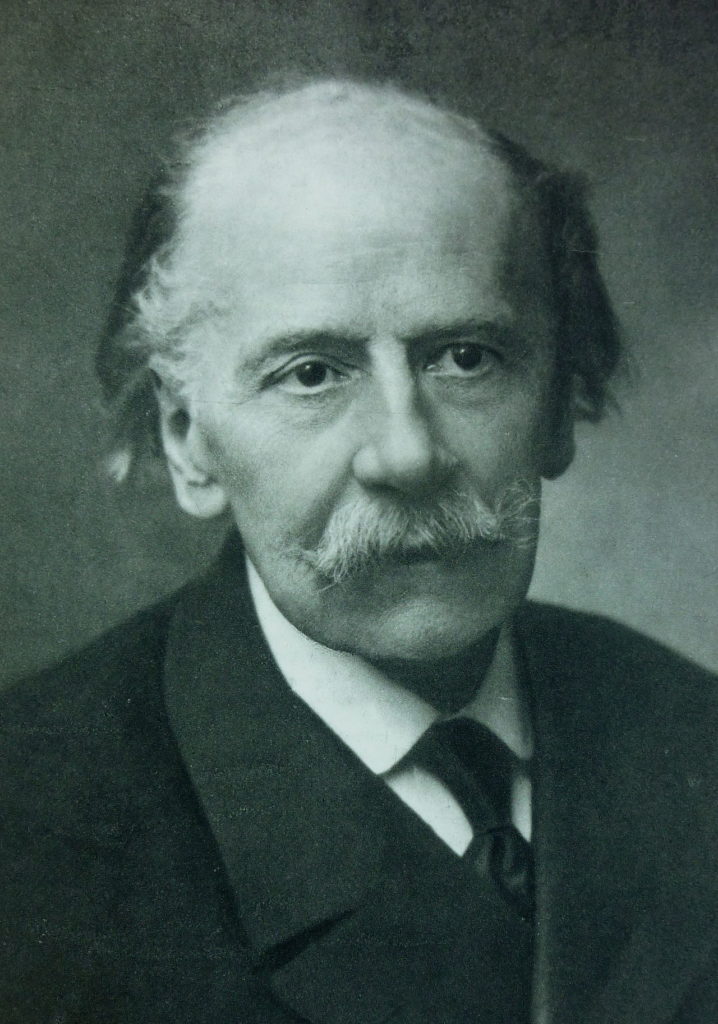

ジュール・マスネとの出会い

1892年10月、ケクランはジュール・マスネの作曲クラスに進んだ。はじめは聴講生としてクラスに出入りしていたが、トードゥの時と同様に、この2年後には正規の門下生として迎えられている。マスネは1878年からパリ音楽院で教鞭を執っており、ケクラン以前にもすでにガブリエル・ピエルネ、エルネスト・ショーソン、アルベリク・マニャールなどの才能ある作曲家たちが彼の下で学んでいた。

ケクランは1935年3月に、この当時を振り返って≪Souvenirs de la classe Massenet≫(マスネ・クラスの思い出)と題した一連の回顧録をLe Menestrel誌に寄稿している。それによれば、マスネはアンブロワーズ・トマやテオドール・デュボワといった音楽院の同僚たちとむしろ同じ性質の作曲家であったにもかかわらず、自らとは異なる方向性をもつ弟子たちの音楽に口出しをしないで、むしろそれらを尊重して育む方針を持っていたという。例えば、若きフローラン・シュミットが自作の『サウルの幻影』をマスネに見せると、彼はこのようにコメントしたようである。

とても興味深い!コンクールで人々に理解されるとは私は言いませんし、そうした方々が少なからず夢中になるということもないでしょうが。しかし、それはあなたにとってどうでもよいことです!そして、私にとってもそうなのです。[1]

フローラン・シュミットは後に、ケクランと共に反骨精神に富んだ前衛として活動していくことになる。そうした彼の前衛気質に鑑みれば、マスネのこうした理解ある言葉は教師としての度量の広さをよく示しているといえるのではなかろうか。

またマスネの教えは、何にも忖度せず、自らの音楽的アイディアを躊躇しない堅気な姿勢へとケクランを方向づけることになった。同じ回顧録の中でケクランは、作曲という行為に対する師の助言を紹介している。

迅速に思考し、あらゆるアイディアをそれらが湧くと共に書き留めなさい。でないと、活用できたかもしれないものを時たま忘れてしまう恐れがある(たとえば、《マリー=マグドレーヌ》のデュオははじめ、私の心の中では、シンプルなリトルネッロでしかなかった)。――そうしてから、アレンジや作曲についてゆっくりと長く熟考しなさい。しかし、湧いてきた考えは決して追い払ってはならない。[2]

ケクランにとって、マスネは第一級の教育者であった。彼の言葉は、ケクランの長い生涯にわたる膨大な作品群に結実している。その数もさることながら、一つ一つの作品に、彼の作曲上のアイディアが妥協なく満ちている。あるいは、音楽のみならず、執筆や講演などにおける精力的な活動もまた、マスネの言葉に根差したものだといえよう。ケクランが幼年時代に抱いた、最初の音楽への愛にマスネの歌曲が含まれていたことを思い起こせば、パリ音楽院での両者の邂逅には何かしら運命的なものさえ感じられる。

対位法の師、アンドレ・ジュダルジュ

マスネ・クラスの聴講生になったのと時を同じくして、ケクランはアンドレ・ジュダルジュから対位法とフーガの指導を受けるようになっていた。1884年に28歳という、ケクランと同じく比較的高い年齢になってからパリ音楽院に入学したジュダルジュは、エルネスト・ギローの下で作曲を学び(同級生にはデュカスとドビュッシーがいた)、1886年にはローマ賞第二等を得ている。ギローの下ではアシスタントも務めていたが、彼が1892年に亡くなると、今度はマスネがジュダルジュを引き取った。マスネもまたギローの教え子の一人であって、ジュダルジュはここでもアシスタントとして働くことになった。そうしてついに、1905年にはフーガと対位法のクラスの教授に就任し、彼は生涯この職を全うした。

ジュダルジュの教え子にはケクランをはじめ、ラヴェル、フローラン・シュミット、ナディア・ブーランジェ、オネゲル、ミヨー、イベール、ジャン・ヴィエネなど、20世紀のフランス音楽の重要人物が多数含まれている。1926年にジュダルジュが亡くなると、La Revue Musicale誌上では追悼企画が行われ、弟子たちが彼へのオマージュを捧げた。その中で、ラヴェルはこう述べている。

私にとってジュダルジュという人がどのようなものであったか、あなた方は恐らくご存知ないでしょう。私の一級の作品群に皆さんが見抜いておられる、構築の可能性と努力の数々、これらの実現に着手できるよう後になって私に教えてくれたのが彼なのです。彼の指導には特別な明晰さがありました。そのおかげで、作曲という仕事が学問的な抽象化とは別物だということを即座に理解しました。

ピアノ三重奏曲を彼に捧げさせたものは、単に親愛の情だけではありません。それは師への直接的な尊敬の念なのです。[3]

ケクランもまた同誌上で追悼の記事を寄せているが[4]、ジュダルジュがJ.S.バッハから続く対位法の伝統を正しく継承していたこと、そして管弦楽法の的確さや作曲における明晰と均衡への嗜好によって、若い世代の音楽家たちに少なからぬ影響を与えたことがそこでは指摘されている。「論理と明晰が絶対的に必要であると彼には感じられた。同時にそれは、モーツァルトとビゼーの後継であった。彼はぼかし、不明瞭、不器用なアマチュア主義を嫌った」[5]という記述からは、ジュダルジュの音楽が明晰さや均衡といった古典的な良さに根差すものであったことが読み取れる。加えて、世紀末から20世紀初頭にかけて猛威を振るったワーグナーやドビュッシーの流行とはジュダルジュが一線を画していたことも、ここでは含意されていよう[6]。また、簡潔さや明晰さを愛するという点で、後に現れた六人組との親近性さえもケクランはこの記事の中で示唆している。

ケクランはこの類まれな教師の下で、その後の彼の作品の根幹ともなる、対位法の基礎を仕込まれたのである。

彼は私[ケクラン]たちにJ.S.バッハへの愛着を抱かせ、偉大なるモーツァルトへの崇敬へと私たちを向かわせました(若い人々はいつもこのことが分かっていません。私もそうした人々の一人だったということです)。もっと後にこの時の歴史を綴る人が、シャルル・ケクランからダリウス・ミヨーまでの、音楽の若手世代の形成における影響という点で――作曲家としての無視できない役割に加えて――もしジュダルジュに触れないのであれば、それはひどい不正でしょう。[7]