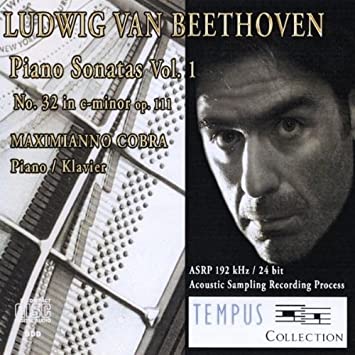

Beethoven Piano Sonatas Vol.1 No.32 in c-minor op.111 Maximianno Cobra TEMPUS collection (CD番号なし)2009年

Liszt Piano Sonata/Cobra Piano Sonata op.7 Maximianno Cobra TEMPUS collection (配信) 2010年

「テンポ・ジュスト理論(*1)」というトンデモ音楽理論による超遅演奏で2002年頃に話題になった指揮者マキシミアンノ・コブラ。話題がシュンと萎むと変態的遅演奏に付き合ってくれるオーケストラがいなくなったのか(真相不明)、15年前くらいから発表するオケ曲CDがサンプリング音源による電子音合成演奏になっていました。すっかり“あの人は今”レベルになったコブラでしたが、黙々とサンプリング音源による音盤製作は続けており、いつのまにかピアノ曲もその毒牙にかけていたのです。

コブラのベートーヴェン・ソナタ第1集(第2集以降は全く出ていない)には、32番のソナタ1曲だけが収録されています。皆様ご存知のように、フツーは後期3大ソナタとかいって30、31、32番の3曲でCD1枚です。さあ、演奏時間を見てみましょう。

・第1楽章(繰り返しあり) 14分49秒 (参考:鍵聖ぽるりーに 8分53秒)

・第2楽章(繰り返しあり) 33分41秒 ( 同 17分23秒)

……アホか。第2楽章なんぞ通常の第9の第4楽章よりも長いやんけ。われ、ええかげんにせぇ!

と、まぁこうなるわけです。では、聴いてみましょう。正直、第1楽章は耐えられます。コブラの超遅演奏の誉め言葉に良く使われる“作曲者の書いた一音一音の構造が克明に聴こえる”とか“あまりに遅い演奏からかえって深い思索を巡らすことができる”という利点がわからなくもないです。しかし、第2楽章。33分41秒の第2楽章。これを聴くと…………あ、寝てた、まだやってるな、これどの辺だ?遅すぎてわからん……な…………あ、また寝てもうた、まだやってるぞ、深い思索の世界を……zzzzzzzzzz……終わっとるやんけ……酒呑んで寝るか。続きはまた明日。

素晴らしい! ゴールドベルク変奏曲の数段上を行く催眠効果。聴く者の音楽聴取集中力を根底からえぐり取って永遠の眠りに誘うが如き、至高の睡眠薬です。不眠に悩む皆様へ必需CDとなるかもしれません。しかも。音はチープなサンプリング音源。それだけでもガッカリ感満載で催眠効果抜群です。さすがコブラ。ここでWikipediaの「コブラ科」から「毒」の項を引用しましょう。

本科の構成種が有する毒は神経毒と呼ばれる種類のものである。高い即効性を持ち、獲物となる動物の神経の放電を塞ぐことで、麻痺やしびれ、呼吸や心臓の停止をもたらし、ひいては死に至らしめる。

……あまりに深い納得感。まさに名は体を表す。マキシミアンノ・コブラの演奏の精髄はこの一文に凝縮されています。とにかく「死に至らしめ」られないうちに聴くのを止めるのが最善の策でしょう。

まぁ、ディスってばかりいてもなんですので。こんなコブラの爆遅第2楽章の個人的な賛成点をひとつ。第2楽章の変奏の中で、32分の12拍子L’istesso tempoのところがあります。通常の演奏で、この付点だらけの快速部分のせせこましくてせっかちな感じに凄く違和感がありました。そこをコブラは♩=60で演ります。鍵聖ぽるりーに様が♩=90くらいですので1.5倍増しですね。で、コブラのこの部分のテンポ感、わりと納得して落ち着きます。もちろん全体構成と前後との比較の中での問題なのですが、ここだけはそう悪くない、というのが素直な感想です。

なぜか超遅ではない自作曲に見る自家撞着

さて、コブラの鍵盤音楽CDはベートーヴェンの32番以外に何点かあります。これらは今、主にCDではなく配信でリリースされています。たとえばモーツァルトのソナタ集。遅い、とはいえ想定の範囲。サンプリング音源がピアノではなくチェンバロですが、バッハのゴールドベルク変奏曲や平均律もあります。ピアノ音源によるものでは、リストのソナタを46分32秒かけて演るものもあります。これは意外と耐えられます。ま、通常の当社比150%増しくらいで済んでいるとこともありますし、リストのピアノ書法が遅いテンポゆえによく聴き取れるという利点は確かにあります。ただ冒頭のAllegro energicoがあまりに弱々しかったり、第3部の冒頭のフーガ風の部分がひどく淋しげだったり、場所によってはなぜか通常演奏とあまり変わらないテンポ感だったり、サンプリング音源制作の安っぽさが全開したり、と耐え難きを耐える箇所が次々と聴き手に試練としてのしかかってきます。でも、ギリ許せるかな、という演奏です。ただ、詳しくは学んでいませんが、指揮法の観点から発生したと思われるテンポ・ジュスト理論を本当にピアノ曲にまで敷衍してよいのか、大いに疑わしい所ではあります。たぶん大元の音楽学者の論文には「どんな音楽でもOK!」の理論武装があるのでしょうが、それを読み解く気力はありません。

で、問題はリストのソナタに併録されているコブラ自作のピアノソナタです。曲としてはありがちな近現代ソナタ(そんなにゲンダイオンガクではない)で、単一楽章12分くらいの作品です。これ、聴いていて超遅感はありません。高速フレーズも随所にあります。すると現実的に既存の楽曲から高速性を奪いまくったテンポ・ジュスト理論の信奉者が何やってるんだという突っ込みどころが満載となります。テンポ・ジュスト理論の自家撞着がこの自作ピアノソナタの演奏には見え隠れしている気がします。そういう観点からこの曲はリリースしない方が良かったのではないかとジジイの老婆心が鎌首をもたげました。コブラには自作の交響曲の録音もあるようです。ピアノソナタの出来からしてとても聴く気にはなれませんので、真摯に聴いた!という奇特な方はテンポ・ジュスト理論との関連性を検討した上でMuse press社までご感想をお寄せください。

*1:テンポ・ジュスト理論(wikipedia 覆面オーケストラの項の脚注から引用)

コブラが信奉する「テンポ・ジュスト理論」は、オランダの音楽学者ヴィレム・レッツェ・タルスマが1980年代に公表した学説で、古典派の時代には指揮棒の1往復を1拍として数えていた(つまり、この理論にもとづいて演奏されると、指揮棒の1往復を2拍として演奏する現在の通例よりも、単純計算で2倍の時間を要することになる)と主張している。ただし、音楽学界でこれを支持する研究者はほとんどいない。コブラ指揮の録音はこの理論に基づいているため、ベートーヴェンの交響曲第9番《合唱つき》が110分(通常では70分余り)、ベートーヴェンの交響曲第5番が76分(通常では35分程度)、モーツァルトの交響曲第40番が69分、モーツァルトの交響曲第25番が52分もかけて演奏されている。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。