交響的印象「教会のステンドグラス」より 武田晃/陸上自衛隊中央音楽隊 BRAIN MUSIC BOCD-7355

ミス・サイゴン 宍倉昭作品集LIVE 埼玉栄高等学校吹奏楽部 BRAIN MUSIC OSBR-25005

《前口上の言い訳》

筆者は吹奏楽部の経験はなく、日本の吹奏楽界では当たり前のことも知らない元ピアノヲタクです。ですので本稿は吹奏楽経験者には「なんもわかっとらんな、こいつ」という内容に溢れていますが、あくまでもピアノ系マニアから観た拙劣な感想文であることをご寛容のほどよろしくお願い申し上げ奉ります。

《本文》

アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービン作曲「おお、神秘なる力よ!」という楽曲名を見た時、第1交響曲の終楽章?法悦?プロメテ?遺作の神秘劇???そんな曲、あったっけな?と、衰え行く記憶力を奮い立たせましたが、一向に思いつきませんでした。で、これ、実はピアノソナタ第5番op.53の吹奏楽編曲版に付けられたタイトルだったのです。あの複雑で小難しいピアノ書法てんこ盛りの第5ソナタを吹奏楽でピーヒャラパンパカパーンと演るとは何考えとんのじゃっ、と呆れにも似た感情で聴き始めました……ありゃ?……うへっ……おをっ……畏れ入りました。私が悪うございました。ちゃんとやってますね、スクリャービンの5番。陸上自衛隊の皆様、どうか無知蒙昧な私を抹殺しないでくださいませ。編曲者は吹奏楽の世界では高名な田村文生せんせ。さらに驚いたのは、編曲を共同で委嘱したのが4つの高校の吹奏楽部とのこと。う~~~む、難しいだけでなく、この曲はクラシック音楽史上もっともエロい音楽と思っているのですが、それを高校吹奏楽部がお願いするなんて。恐ろしや、恐ろしや。

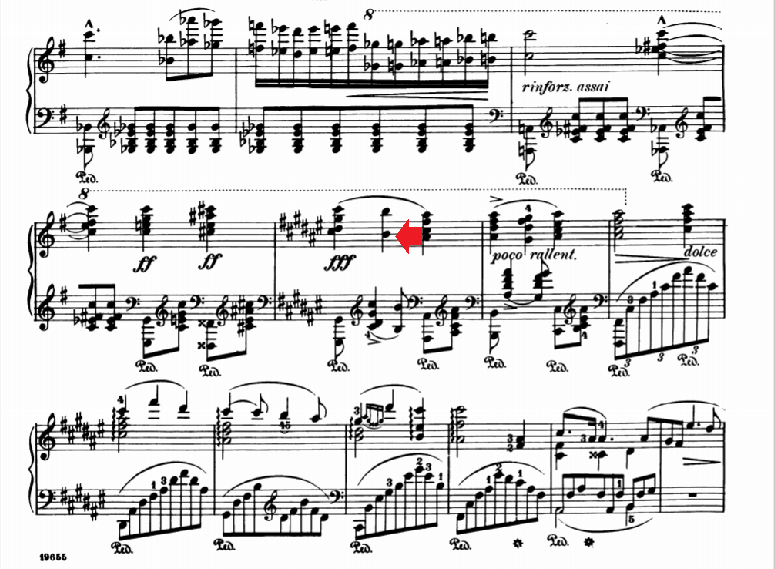

曲のタイトルにはピアノソナタ第5番の編曲とは全く書かれていません。曲の進行はほぼ原曲通りなのですが、編曲者の創造性が大きく加筆されているためと思われます。まず冒頭。打楽器の強打からピアノ原曲を遥かに超えるオドロオドロしさで始まります。ただ、この段階で「あ、スクリャービンの5番だっ」と気付く人は少ないかも。直後のLanguido(13小節)からは蕩けるような世界が始まり、「おっ、スクリャービンの5番じゃん。うわぁ、陶酔感マシマシじゃん」となります。ここからしばらくは堂々たるスクリャービン5番の吹奏楽版を堪能できます。独自のいじりを見せるのは96-97、100-101、104-105小節。原曲にはない上昇音階を入れていますが、これはピアノ版に逆輸入する価値があるかもしれない良い改編です。その後はちょこちょこ独自の小さな改変が続き、273-274小節、277-278小節で原曲がアルペジオっぽいのを弾くところでは管楽器独奏による独自のカデンツァを入れています。中々に蠱惑的で素晴らしい創造編曲です。で、原曲と大きく違うのが329小節からのPrestissimoの部分。原曲ではリズミカルに昂まってゆく部分なのですが、この編曲では逆にぐっとテンポを落とし、リズミカルなことも止め、ねとーーっとした泥濘のような耽美をまさぐります。私の個人的な感想としては、う~~む、ちょっと、ねぇ、でしょうか。原曲においてここの昂まりは輝きに満ち、全曲の中でも屈指の エレクトポイントと溺愛していたのですが……この変更はもったいないなぁ。で、357小節あたりから音楽は従来の活力を取り戻し、最後の高みへと昇っていきます。417小節からの大歌い上げは流石多人数合奏の豪奢なパワーが漲っていて羨ましくなります。特に金管の絶頂咆哮は圧倒的、これはピアノでは真似できませんねぇ。原曲から完全に逸脱するのが、ラスト16小節のPresto部分。ここは編曲者が「《法悦の詩》の終結部の様式をピアノソナタ第5番の動機を用いて(*1)」新作しています。原曲が昂奮の坩堝の中で射〇的に終了するのに対し、あくまでも荘厳に神々しく終了します。まさに「おお、神秘なる力よ!」。教育的配慮もバッチリです。

まさかのテンペスト、ブラバン編曲(異国情緒風)まで

このCDを出しているブレーン株式会社という吹奏楽中心の音盤製作会社はこれまで全く知ることがありませんでした。かなりの数の吹奏楽のCDを出しており、それを見るとピアノ曲からの編曲ものが結構あります。リストのスペイン狂詩曲・バッハの名による幻想曲とフーガ、ラフマニノフの音の絵(op.33-2,4,6, op,39-9)・パガニーニの主題による狂詩曲(10分短縮版)、ラヴェルのクープランの墓からトッカータなどなど、まさに恐るべしです。そんなラインナップの中から一つ。ベートーヴェンのピアノソナタ第17番op.31-2「テンペスト」の第3楽章をご紹介しましょう。編曲は宍倉晃せんせ、演奏は埼玉県の吹奏楽強豪校・埼玉栄高校です。

結論から言うとピアノで弾くテンペスト終楽章とはイメージがだいぶズレますが、素晴らしいアレンジです。カスタネットなどの打楽器を多用したり、リズムの取り方がワルツっぽい3拍子を刻んだりするので、感触的にはスペイン風舞曲に近いものがあります。あのテンペストが味付け一つでこんなに異国情緒になるなんて、実に素晴らしい。(皮肉ではありません、本当に賛美しています。念のため。)冒頭から提示部はほぼ譜面通りに音楽は進みます。ま、47小節あたりから刻むカスタネットのリズムが最初の「おやぁ?」でしょうか。展開部はかなり編曲者独自の対旋律や装飾が付加されています。113小節あたりの半音階下降もハマってますし、150小節からのベースライン変更も切なくて良いですね。193小節からは小太鼓が入って来てかなり明確な3拍子ダンスになり、再現部に向けての長い小太鼓ロールは妙に納得感があります。小太鼓ロールで盛り上げた後ですので、原曲の再現部は弱奏指示ですが「f」で力強く来ます。これも大納得。このあたりから付けてる和声がちょっとお洒落で今っぽい感じになり、247小節の濁った感じの装飾は(ちょっとズッコケますが)おもしろい。270小節で吃驚の全休止してから、ガツンと271小節を始めるところも良い演出です。音楽は次第に盛り上がり、350小節からは豪華絢爛大舞踏会状態に突入。原曲のラストは弱奏で終わりますが、こちらは大舞踏会状態のまま強奏で終わります。で、私個人は圧倒的にこの編曲の終わり方が好きです。もうベートーベンではありません。でも本当に素敵な音楽です。しかも演奏は高校生ですからね。大したもんです。(*2)

この素晴らしいテンペストはピアノ独奏用に逆編曲すべきでしょう。タイトルは、Valse-caprice de concert sur le finale de “Tempest” Sonate de Beethoven=Shishikura かな。結構イケる気がします。

今回、高校生たちの想いのこもった吹奏楽によるピアノ音楽演奏、感服いたしました。ピアノ音楽にはみなさんのアレンジの魔手が延びてくるのを心待ちにしている名曲がうじゃうじゃいます。とりあえずはバラ4かアルカンの交響曲、ラフマニノフの第2ソナタあたりからよろしくお願いいたします。

注*1:CD解説より引用

注*2:同じアルバムには、狂詩曲「ショパン・エチュード」というピアノ弾きに喧嘩を売ってるような楽曲も入っています。Op.10-4,12、op.25-7-11の4曲による自由なパラフレーズで、op.10-4とop.25-7は原曲のテンポ感で、op.10-12はゆったりエレジー風に、op.25-11は哀しきファンファーレのように使われてます。Op.10-4は演奏が大変そうでかなりゴクロウサンです。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。