この度、作曲家・ピアニストとして活躍する山中惇史のピアノ作品「翡翠の時」を出版いたします。

本作品は、2021年に開催されたピティナ・ピアノコンペティションの特級セミファイナルの課題曲として委嘱されたことにより誕生しました。コンクールという極限の状態にいる音楽への愛を携えた演奏者たちと作曲者が幼少期に出会った凛とした翡翠の姿が重なった奇跡的な作品です。こちらのページからご購入いただけます。

「翡翠の時」作品に寄せて 小学校からの帰り道、生茂る木々を分け入った先に小さなほとりがあり、枝の先に翡翠が。息を飲むように、そっと覗き見たエメラルドグリーンの美しさは今でも脳裏に鮮烈に焼き付いています。 コンクールという極限状態にさらされる場に音楽への愛を携え挑もうとする皆さんを思った時、何故かその翡翠の凛とした姿が頭によぎりました。この上なく純で、一瞬で過ぎ去る幻の時。 ファンタジーを持って演奏していただければ幸いです。

商品情報

作品名:「翡翠の時」(2021)

序文(英語・日本語):山中 惇史

ページ数:16ページ

ISBN978-4-90966-88-2

表紙イラスト:Rachel Toll

表紙デザイン&コンセプト:泉 美菜子

【お知らせ】

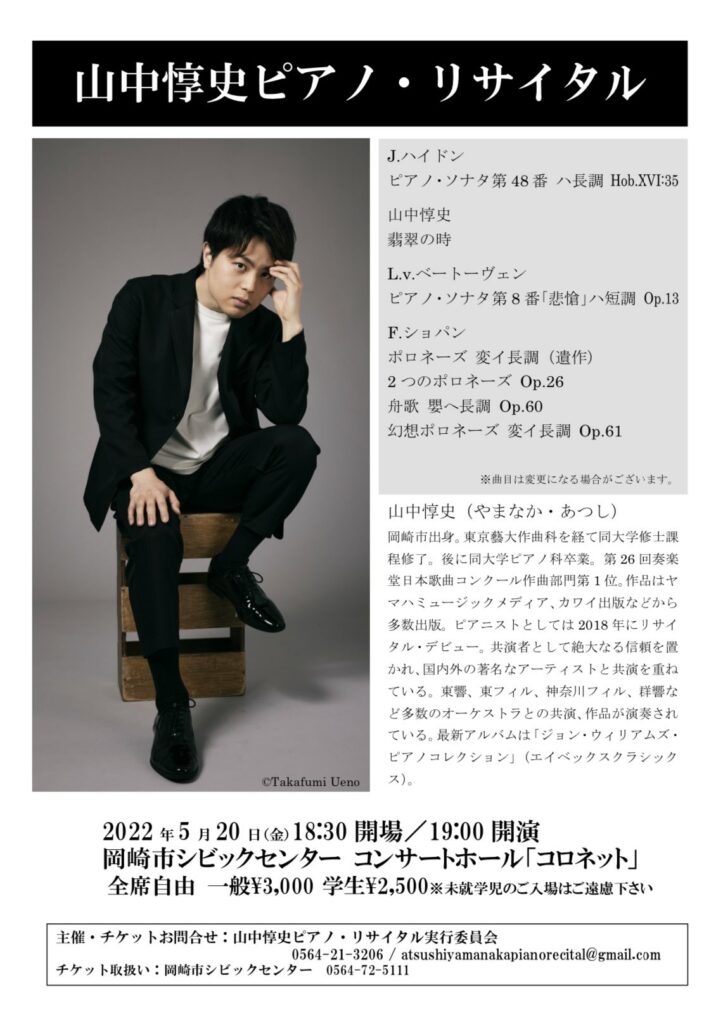

なお、こちらの「翡翠の時」は、作曲者である山中惇史によって下記の演奏会にて取り上げられます。

チケットをご希望の方は、①お名前 ②枚数 ③ご連絡先 を明記の上、以下のメールまでお問い合わせください。

山中惇史ピアノ・リサイタル実行委員会:[email protected]

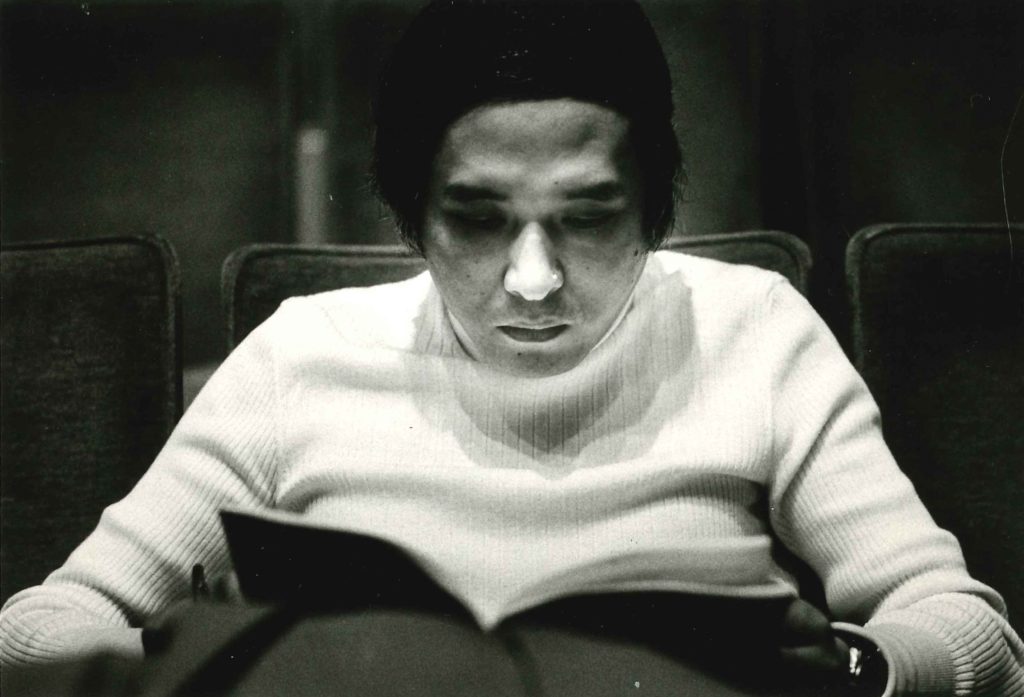

山中惇史

東京藝術大学音楽学部作曲科を経て同大学音楽研究科修士課程作曲専攻修了。後に同大学器楽専攻ピアノ科卒業。第26回奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門第1位受賞。器楽、室内楽、合唱など多数がヤマハミュージックメディア、カワイ出版などから出版されている。

またピアニストとしては2018年にリサイタル・デビュー。共演者としても絶大なる信頼を置かれ、国内外の著名なアーティストに指名を受け共演を重ねる。ピアニスト、作曲家、アレンジャーとして参加した各CDはレコード芸術誌にて特選盤、 準特選盤に選出されている。東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、群馬交響楽団など多数のオーケストラとの共演、作品が演奏されている。2020年にピアニスト・作曲家の高橋優介とのピアノデュオ『176』(アン・セット・シス)を結成。自らの編曲によりオーケストラ作品の演奏に挑み、第1弾として『レスピーギ/ローマ三部作』をメインに演奏会を開催、同時にカワイ出版より楽譜出版、ライブレコーディングもされた。

最新アルバム『ジョン・ウィリアムズ・ピアノコレクション』がエイベックス・クラシックスより2021年10月に発売。今シーズン(2021)では、ピティナ・ピアノコンペティション特級新曲課題曲、朗読音楽劇「シャーロックホームズ」(主演・山寺宏一、脚本/演出/構成・野坂実)の作曲を担当、セントラル愛知交響楽団定期公演に招かれリスト/ピアノ協奏曲第1番を演奏など、活動は多岐にわたる。東京藝術大学非常勤講師。

Twitter: @ginyamagin Instagram: @yamanaka.atsushi

photo ©Imura Shigeto