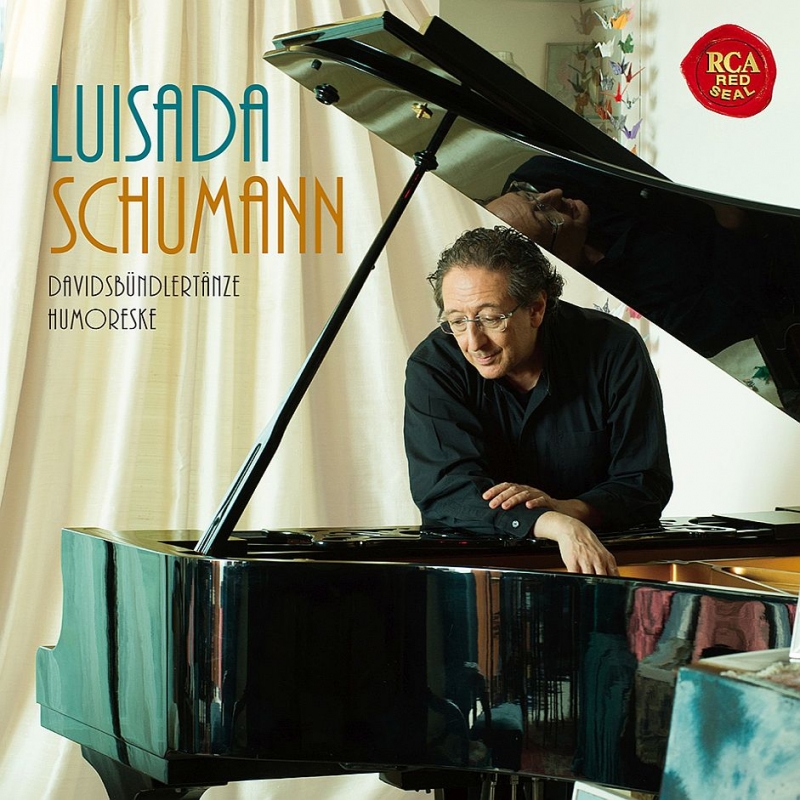

Schumann Beethoven Studies Olivier Chauzu(p) NAXOS 8.573540 2016年

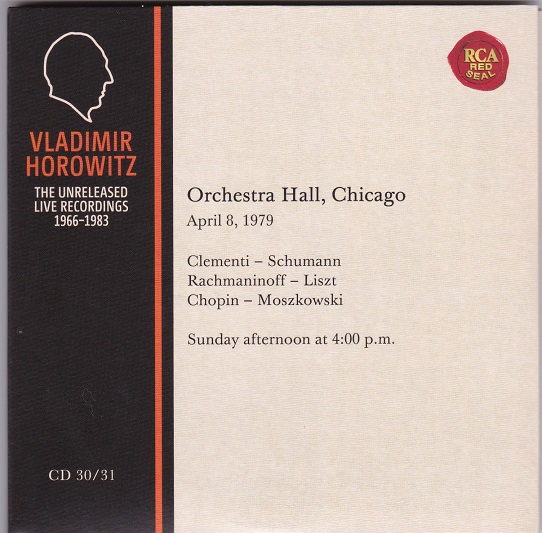

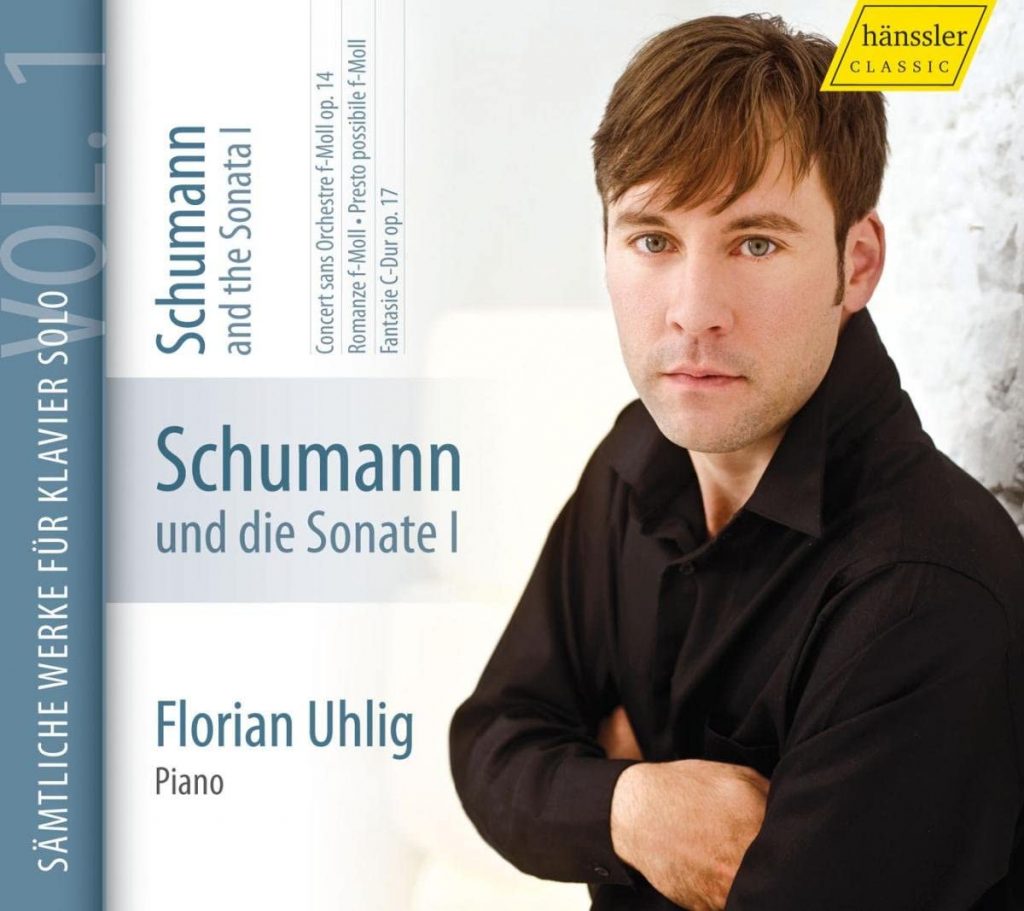

参考 Schumann and the Sonata 1 Florian Uhlig(p) hänssler CD 98.603 2010年

怒印 Schumann Concert pour Piano seul Florian Henschel(p) ARS MUSICI AM 1306-2 2002年

第3回でNaxosから出たChauzuの弾くシューマンの第3ソナタの謎のフィナーレについてテキトーな推論を書きました。なんと、有難くも畏くもMuse Pressさんが大英図書館のシューマンの自筆譜を閲覧できるようにしてくださいました(編注:問い合わせをした後、いつの間にかサイトで公開されてましたが、問い合わせがきっかけなのかは不明)。さらに有難くも畏くもNaxosさんがChauzuの弾いてる謎のフィナーレの譜面を出版しているサイトを教えてくれました。で、シューマンの第3ソナタのフィナーレに関してかなりのことがわかってきました。

第3回ではシューマンのピアノソナタ第3番に6種のフィナーレがあると書きました。その一覧は、

| 発想記号 | 拍子 | 小節数 | 演奏時間 | ||

| 1836年初稿(自筆譜。Beginningのみ) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ① |

| 1836年初稿(別の紙の自筆譜) | Prestissimo possibile | 不明 | 不明 | 7分02秒 | ② |

| 1836年初版 | Prestissimo possibile | 16分の6拍子 | 714小節 | 7~8分 | ③ |

| 1853年改訂版 | Prestissimo possibile | 4分の2拍子 | 359小節 | 7~8分 | ④ |

| Naxos盤のFinale | 不明(vivacissimo ) | 不明 | 不明 | 5分13秒 | ⑤ |

| Uhlig盤のFinale | Presto possibile | 16分の6拍子 | 不明 | 5分38秒 | ⑥ |

です。

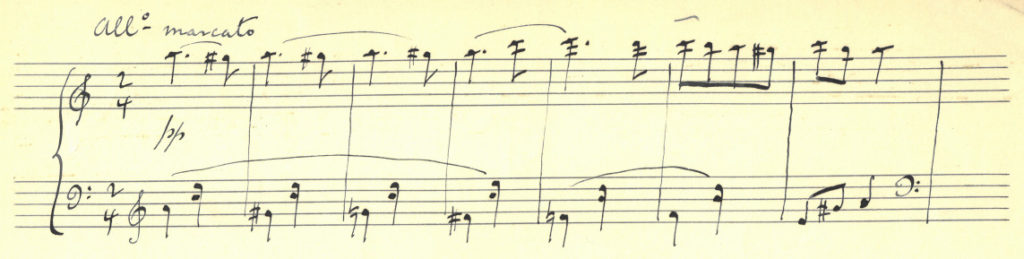

で、今回、大英図書館の自筆譜を観て私は激怒しました。同時に、第3回をお読みいただいた皆様に深く陳謝いたします。“大英図書館の自筆譜から第3ソナタのオリジナルバージョンを演奏した”としていたFlorian HenschelのCDですが……違いました。確かに自筆譜を基にオリジナルに近い形で演奏してますが、初稿になくて初版で初めて出たフレーズや後年の改訂版の時に創られたフレーズを弾いていたりしたのです。売り文句とちゃうやんけ、ごるあぁぁ!!ヲジサンはマジに怒ったぞ、CD代返せ! ただし、自筆譜を観たことで嬉しい発見もありました。正体不明だった①(自筆譜Beginningのみ)が確認できたのです。さらに⑤の楽譜の製作に関わった人のサイトで謎のフィナーレの元である「ストックホルムの音楽財団が持っているフィナーレの自筆譜断片」も確認できました。

大英図書館の自筆譜(初稿②)はとても読みにくく、時折シューマン本人による達筆のドイツ語でメモ書きがあったり、継ぎ足して書いてる紙が挟んであったり、書いてはみたものの×を付けてカットしている部分があったりします。初稿の分析は研究者による精緻なアプローチ(近々ある、との噂)を待とうと思います。

で、以上の自筆譜情報からわかったこととして……

◆初稿②と初版③のフィナーレは判読しづらいが何か所か違いがあると思われる。ちなみに第1楽章でも違うところがある。一方で「大英図書館の自筆譜を基にした」と標榜していたHenschelの演奏で、違いが著しいと思っていた箇所はHenschelの勝手な変更だったりした。

◆Uhlig⑥とChauzu⑤が弾いている謎のフィナーレは、同じ「ストックホルムの音楽財団が持っているフィナーレの自筆譜断片」から再構成されたものである。この断片にはメモ的な構成指示含めて曲の9割がたが書かれているが、コーダ部分が書かれていないため、現代の人が補作している。⑤と⑥の違いはその補作の違い。コーダの補作違いはもう一つあり、⑤の出版譜に載っている。また⑤と⑥では自筆譜上でシューマンが「×」を付けてカットした小節の扱いに違いがある。

◆①の1836年初稿(自筆譜。Beginningのみ)と「ストックホルムの音楽財団が持っているフィナーレの自筆譜断片」は曲としてはほぼ同じだった。ただし、細部は所々違う。どっちが先に書かれたかはわからない。なお①の発想記号はPrestissimoで、拍子は16分の6拍子だった。

◆フィナーレではないが、第1楽章の別エンディングを確認できた。

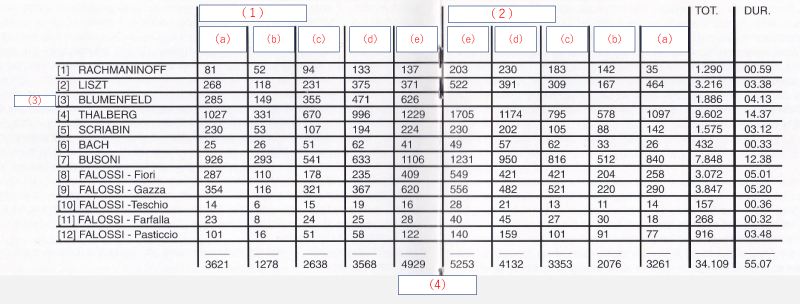

で、以上の情報を総合して新たな一覧表です。

| 発想記号 | 拍子 | 小節数 | 演奏時間 | ||

| 1836年初稿(自筆譜。Beginningのみ) | Prestissimo | 16分の6拍子 | 55小節 | ━ | ⑦ |

| 1836年初稿(自筆譜) | Prestissimo possibile | 16分の6拍子 | ? ※2 | ? ※3 | ⑧ |

| 1836年初版 | Prestissimo possibile | 16分の6拍子 | 714小節 | 7~8分 | ⑨ |

| 1853年改訂版 | Prestissimo possibile | 4分の2拍子 | 359小節 | 7~8分 | ⑩ |

| Naxos盤のFinale | Presto possibile | 16分の6拍子 | 401小節 | 5分13秒 | ⑪ |

| ⑪の別コーダ版 | Presto possibile | 16分の6拍子 | 398小節 | ⑪と同様 | ⑫ |

| Uhlig盤のFinale | Presto possibile | 16分の6拍子 | 不明 | 5分38秒 | ⑬ |

※3:Henschelの演奏が必ずしも初稿に基づいていないため、演奏時間は不明としました

まぁ、⑪⑫⑬は書かれなかったコーダ部分を補作した後世の人による違いなので、これらを別バージョンと言うかどうかはちょっと微妙かな。とにかく⑦⑪⑫⑬はほぼ同じ曲で「廃棄されたフィナーレ」、⑧⑨⑩がほぼ同じ曲で「現行のフィナーレ」でした。

これ以上は専門の研究者の領域です。ヲタクの爺さんの手に負えるものではありません。しかし、シューマンの第3ソナタのフィナーレは、大きく分けて2系統、少なくとも計7種類のバージョンがある事がわかりました。これだけでも少しは腹落ちしましたね。それにしても、Henschelめ、許さんぞ、成敗じゃっ!

●補足をひとつ●

– Florian Uhlig(p)

Naxos盤の⑤の譜面の販売サイトから行ける楽譜製作者のサイトには楽曲の解説も載っています。その中に私が前回指摘した「途中で出てくるモーツァルトの“お手をどうぞ”そっくりの主題」についても言及しています。曰く、これはクララに対するメッセージであると。原曲はドン・ジョヴァンニが他人の嫁さんに「あっち行ってイチャつこうぜ」と誘う露骨な愛の歌ですから、クララへの愛のメッセージなのだと。でも、これはちょっとおかしい。⑤⑥⑦のフィナーレにはロマンスというタイトルの原曲があり、Uhlig盤に収録されています。この「お手をどうぞ」もどきの主題はそこでも使われています。ロマンスの作曲年代は1829年ころで、シューマンは19歳。クララとはすでに出会っていますが、まだ9歳。これでは東京都青少年健全育成条例と児童福祉法に違反してしまいます。片想い含めて女性関係はかなり派手なシューマンとはいえ、そこまでのヘンタイ君ではなかったのではないかと思われます。ま、私の勝手な推測では、ロマンスは19歳ころに懸想していた他の女(しかも人妻か?)が狙いで作ったものであって、1836年頃(26歳)になってから障壁満載の恋愛関係にあったクララに思いを伝える曲として、いけしゃあしゃあと昔のネタを引っ張り出して利用した可能性はないとは言えない、と思いますがどうなのでしょう。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。