文:高橋智子

前回は、中東の絨毯との出会いをきっかけに1977年頃からフェルドマンの音楽が新たな局面を迎えたことを解説した。前回に引き続き、絨毯にまつわる知識の深まりと熱意から生まれた概念「不揃いなシンメトリー」を参照しながらフェルドマンの楽曲における反復技法を考察する。

Continue Reading →Music publication company since 2018

文:高橋智子

前回は、中東の絨毯との出会いをきっかけに1977年頃からフェルドマンの音楽が新たな局面を迎えたことを解説した。前回に引き続き、絨毯にまつわる知識の深まりと熱意から生まれた概念「不揃いなシンメトリー」を参照しながらフェルドマンの楽曲における反復技法を考察する。

Continue Reading →THE 19 HUNGARIAN RHAPSODIES Played by 19 Great Pianists – VAI AUDIO VAIA/IPA 1066-2 1994年

Strauss Waltz Transcriptions Janice Weber(p) – ASV C DCA 540 (LP)1985年

WIEN, WEBER und STRAUSS Janice Weber(p) – IMP Masters MCD 12 1989年

RACHMANINOV transcriptions – Janice Weber(p) IMP Masters PCD 1051 1993年

Lola Astanova: Beautiful Classical Pianist, the Original Anti-Anxiety Adult Coloring Book 2020年

「正気だった6人の大人がセックス台風に巻き込まれる」、

「疲弊したシニシズムを笑いとセックスと陰謀の陽気な行列で着飾っている」、

「深い思考を刺激しないが雨の日の良い伴侶となるようなテンポの良いサスペンス」

「映画化権を譲渡!」━━━

米amazonのBooksサイトにこんな内容紹介や書評が躍っている女性作家がいます。彼女の公式サイトでは7冊の小説が紹介されています。中でも、表の顔はヴァイオリニスト、しかしてその実態は米国秘密諜報員というLeslie Frostを主人公にしたちょいお色気スパイアクション小説はシリーズ化されています。残念ながら日本で邦訳出版されたものはありませんが、映画化権も売り買いされているようなので、米国ではそれなりに人気の大衆小説家なのでしょう。作家の名はジャニス・ウェーバー(Janice Weber)。小説の主人公さながらに彼女にももう一つの顔があります。それはピアスニトです。彼女の公式サイトには「作家」と「ピアニスト」の2つのページが用意されています。トップページでは「作家」の方が左側、「ピアニスト」が右側に並んでいるので、「左の方により重要なものを配置する」というホームページデザイン原則に則れば、彼女は「作家」としての自分をより重視しているように思えます。

ジャニス・ウェーバーのように二足の草鞋を履いたピアニストは沢山います。音楽関係のエッセイや教育本や自伝などを著した人は数知れずでしょうが、特大の草鞋はなんといってもイグナツィ・ヤン・パデレヅスキ(Ignacy Jan Paderewski)。第1次大戦中からポーランド独立のために活動し、ポーランド共和国第二共和政の第2代首相になっています。政界進出中はピアニストとしては活動しなかったようですが、引退後復帰。第2次大戦中は亡命政府の首相にもなっています。まさに音楽史上空前の二足目草鞋でした。20世紀前半の最高のピアニストとして語り継がれるヨゼフ・ホフマン(Josef Hoffman)は発明家としても活躍し、自動車の装置などを開発して特許を取りまくり、かなり儲けたといいます。俳優業ではピアニスト役(しかも本人役)が多いものの美貌で人気を博したアイリーン・ジョイス(Eileen Joyce)がいますし、かのスヴャトスラフ・リヒテル(Sviatoslav Richter)はグリンカの伝記映画でロン毛のフランツ・リスト役を務めていて大いに笑えます。ちなみにリヒテルは絵も得意だったそうで一時は画家を目指していたそうです。珍しいところでは週刊誌で水着グラビアを披露したリューボフ・チモフェーエワ(Lubov Timofeyeva)。どこかの海岸の岩の上で撮影したショットを今でも覚えています。クラシックのアルバムも出しているローラ・アスタノヴァ(Lola Astanova)はオトナの塗り絵本モデルを務めています。タイトルは「Beautiful Classical Pianist, the Original Anti-Anxiety Adult Coloring Book」、スゴいですねぇ。著作権の関係で中身はお見せできませんが、彼女の肉体美を全面的に展開したオトナの塗り絵が満載です。塗り絵本の表紙には「100% SATISFACTION」などと意味深な文字が躍っています。

さてジャニス・ウェーバーに戻りましょう。彼女はピアニストとしてはどうなのか。その力量を如実に示すのは、VAIから1994年にリリースされた「THE 19 HUNGARIAN RHAPSODIES Played by 19 Great Pianists」でしょう。これは歴史上の有名ピアニストの録音を一人一曲ずつ選んで全曲盤に仕立てた企画アルバムで、グレゴリー・ベンコ(Gregor Benko)とウォード・マーストン(Ward Marston)というピアノマニア界の大巨頭がプロデュースしています。ここで錚々たる歴史的ピアニストたちと並んで大トリの第19番の演奏を務めているのがジャニス・ウェーバーなのです。しかも、この企画のために大巨頭たちからの要請で新録音をしています。いかに”そのスジの人”の間で彼女が評価されているかお分かりかと思います。

彼女はマニアの間でもう一つの記録の持ち主としても知られています。ゴドフスキーのシュトラウス両手用編曲全3曲を1985年と1989年の2度録音しているのです。この複雑な難曲の全曲盤を複数回リリースしたのは彼女しかいません。2回とも他にローゼンタールやフリードマンのシュトラウス編曲ものも併せて弾いていて、しかも全く同じ選曲(収録曲順は違う)です。録音の演奏時間データは下記の通りです。

| ASV DCA 540 (LP) 1985 | IMP Masters MCD 12 1989 | |

| Rosenthal: Fantasia on Johann Strauss | 7:47 | 11:16 |

| Godowsky: Wein, Weib, und Gesang | 8:08 | 13:21 |

| Friedman: Frühlingsstimmen | 7:13 | 9:03 |

| Godowsky: Kunstlerleben | 13:19 | 16:51 |

| Friedman: O Schöner Mai | 8:08 | 9:11 |

| Godowsky: Fledermaus | 8:50 | 11:59 |

演奏時間が大きく違うのは、ASV盤の方では曲中の繰り返しをほとんど行っていないためです。演奏自体もASV盤の方がテンポが速めで勢いがあります。IMP Masters盤は音楽の潤い重視の大らかアプローチで、最初に聴いたときは別人かと思ったものです。確かに5年という短いインターバルで同じ収録曲のアルバムを出す場合には、こうした差異をわかりやすく演出するのも手でしょう。ASV盤はおそらくCD化されていません。シュトラウス=ゴドフスキーの両手用全3曲が入ったアルバムでは、完成度の点からはアムランに軍配が上がるでしょうが、ウェーバーのASV盤も多少粗削りな情熱に彩られた魅力ある1枚といえるでしょう。

ジャニス・ウェーバーは1993年にユニークなラフマニノフ編曲集をリリースします。「愛の喜び」「愛の悲しみ」といった定番の編曲以外に、歌劇「アレコ」から「若いジプシー乙女の踊り」「ジプシーの男の踊り」の作曲者によるピアノ独奏版という珍しいものも弾いています。特に「ジプシーの男の踊り」のノリノリキレキレの突っ走り演奏は呆気にとられます。で、このアルバムの最も珍なるは最後に収められた「イタリアン・ポルカ」。この曲は1906年に作曲者本人による2台ピアノ版が出版されています。ここで演奏されているのは1938年にそれを改訂したバージョン。2台ピアノに加えてトランペット独奏が入ります。このトランペットのおマヌケな付け足し感と言ったら相当なもので、これまた呆気にとられます。CDの解説によればラフマニノフのマネージャーの企画発案だったようですが、うーーーむ、やめておいた方が良かったかと。ま、おかげでジャニス・ウェーバーのアルバムの忘れらない想い出とはなりました。

ジャニス・ウェーバーはこの他にも演奏不可能な難曲として有名なリストの超絶技巧練習曲1838年版の全曲録音、さらにオルンスタイン作品集、最近では「薔薇」とか「海」をテーマにした作品集などをリリースしています。つまり、変な人、なのです。バリバリ系の豪腕を有する鍵豪ピアニストですが、レパートリーがとにかく変。フツーの刺激では我慢できない体質なのかもしれません。このあたりが「正気だった6人の大人がセックス台風に巻き込まれる」小説の作家でもある彼女のこだわりなのでしょうか。

マルチな活躍をするアーティストはマルチな刺激によって芸を多角な側面から磨くことがあります。こうした二足の草鞋を履いたピアニストの個性も楽しみの一つです。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。

2. 絨毯からの影響 1970年代後半から1980年にかけての楽曲の変化

絨毯の結び目の種類、織り方、染色、パターンによる構成についての知識が深まるにつれて、フェルドマンは絨毯の技術や製法に引きつけて自分の創作を思索し始める。先のセクションに引き続き、「不揃いなシンメトリー Crippled Symmetry」の概念の解釈の可能性を探りながら、絨毯が彼の楽曲に与えた影響を考える。

Continue Reading →文:高橋智子

1976年のベケット三部作、1977年の唯一のオペラ「Neither」を経たフェルドマンの音楽はその後どのように変化したのだろうか。今回は「Neither」以降の彼の音楽を知るうえで欠かせない事柄の1つ、中東地域の絨毯からの影響と、フェルドマンの後期作品を物語る概念「不揃いなシンメトリー」を考察する。

Continue Reading →文:佐藤馨

1950年12月31日、地中海を望む南仏のカナデルにて、一人の音楽家がその生涯に幕を下ろした。同地に建てられたこの人物の墓には、「私の作品の精神と私の生涯を全うする精神は、何よりも自由の精神である」[1]という言葉の後に、「シャルル・ケクラン――作曲家」と墓碑銘が刻まれている。この「作曲家」という肩書は、彼自身が生前にそう呼ばれることを望んだものだった。しかし、83年にわたる長い生涯の中で、その望みが十分に果たされたとは言い難い。

Continue Reading →クラシック名曲「酷評」事典(上・下) ニコラス・スロニムスキー編 YAMAHA(書籍)

d‘Indy Orchestral Works 2 Symphony No.2 etc. Rumon Gamba/Iceland so. CHANDOS CHAN10514

ミューズプレスの細谷代表から本が送られてきました。『クラシック名曲「酷評」事典』。この本について好きに書いてほしいとのこと。どうやら私の事を黒豹組(良い変換だ)の一員だと思っているらしいのです。無礼千万雨霰、私には「人と違う何かをやろうとしたアーティストへの愛」があります。ただその愛情表現がちょっとゆがんで下手なだけです。この本の酷評群にはそのような「愛」がほとんど感じられません。何のためにこれほどの「酷評」を書いたのか不思議なほどです。(お前には言われたくはないというツッコミは謝絶)

もっとも酷いのは、編者のスロニムスキーも前書きで特筆していますが、1903年にニューヨーク・サン紙に載ったドビュッシーの作品に関しての評で(要約すると)

「この前ドビュッシー本人に会ったけど、東洋のお化けのようなチョーキモイ顔した奴で、着てるもんもチョーダサ。こんな顔した奴の曲だもんでチョーヒデェ。」

というものでしょう。書いたのはJames Gibbons Haneker (1857-1921) という人物でWikipediaにも長々と経歴があるように、あらゆる芸術ジャンルの評論家として大変に高名だった人です。おそらく当時のアメリカで有数の文化人でした。大正13年に日本で刊行された「ショパンの藝術:全作品解説」の著者ジェームス・ハネカーもこの人ではないかと思われます。これほどの人物が公表したドビュッシー評が先ほどのもの。元の文章には顔のディテールの悪口がもっと細かく書かれています。今の時代なら、大炎上一発レッド。ネット上の匿名の書き込みでもこんなレベルのものは少ないでしょう。時代的にロンブローゾの影響でもあったのでしょうか。ま、ファッションのダサい奴の作品はアカンというのは、なんとなく首肯できますが……。マーラーに関する1909年の批評も酷いもんです。(要約すると)「こんなユダヤ人訛りのドイツ語を話しているような音楽は意味なしで空っぽ」です。書いたのはRudolf Louis(1870-1914)という指揮者兼評論家。まぁ、今の時代ならモサドに抹殺されそうですよね。

本に収録されている多くの「酷評」は罵詈雑言ではありますがさすがにこれらほど酷いのはあまりありません。真面目に音楽解析的に書いているものも(少ないですが)あります。しかし、正直、大多数の酷評は、その音楽がどういうものだったのかもよくわからないようなひたすらの酷評。酷評そのものを一つの文学ジャンルとして切磋琢磨しているとしか思えないクリエイティブな罵詈雑言のオンパレード。まさに “酷評芸”とでもいうべき世界です。そこに「他人の不幸は蜜の味」という人類共通のニーズがマッチし、酷評芸合戦というべき醜態が繰り広げられています。もう、サイコパス映画のように悪意のエンターテインメントとして楽しむしかありません。ま、残念ながら勧善懲悪はありませんが。

この本の罵詈雑言がどの程度正鵠を射ているか、試せる曲が1つあります。上巻のp.148~9にダンディの交響曲第2番の酷評がずらっと並んでいます。ダンディの交響曲第2番と聞いて音楽がすぐ思い浮かぶ人はおそらく日本では特殊な数人しかいないでしょうから、かなりコアなクラシックファンでもCDもしくは配信で聴けば、当時の評論家の気持ちで「初演」を体験することができます。どうですか? そこに書いてある酷評の数々、納得できましたか? 確かに当時よりは不協和音だらけの世界に慣れた私たちの耳ですが、虚心坦懐、ダンディの交響曲第2番をどうお感じになったか、お聞きしたいものです。

さて、この本を読み進めていくと、少し残念な情報の欠落に気付きます。それは酷評が書かれた経済的な背景です。評論家(もしくは文化部系記者)といえどもお仕事です。お仕事で罵詈雑言を書く場合はかなりの覚悟が要ります。狭い業界で罵詈雑言をまくしたてていては、次のお仕事が来なくなって、あっという間に失業してしまいます。雑誌や新聞は広告や情報が頂けなくなるでしょう。演奏会にご招待ではなく自費で行き続けるのも結構な負担になります。罵詈雑言を公言するからには、必ず経済的保証があるはずなのです。例えば世を二分するような芸術運動のどちらかの流派に寄稿先が属していて、どんなに他派の罵詈雑言を書いても自分の属する流派からはお仕事が約束されている(ハンスリックはこれかな?)とか、音楽家本人のいる地域社会から物凄く遠いので何言ってもたぶん報復は来ない(アメリカの新聞社はこれか?)とか、音楽とは無縁の本業があって原稿依頼が来なくなってもなんとでもなるとか、某新聞や某週刊誌のように記事の正しさなんてどうでもよくって滅茶滅茶なことをウケ狙いで書いて売るのが営業方針とか。いずれにしろそのあたりの情報が全くないのがなんとも残念です。人間の行動には多くの場合経済的事情があります。その経済的事情にまで踏み込んだ考察が欲しかったですね。例えばリヒャルト・シュトラウスの「ドン・ファン」をボロクソに酷評した評論家が11年後に一転して絶賛している例が取り上げられています。これは評論家の耳が新しい音楽に慣れたからだと編者は語っていますが、本当にそんな単純な理由でしょうか? 前言撤回もほどがある場合、なんかウラがありそうに思えます。ま、評論家なんてもともと節操がないもんよ、と切り捨てることもありでしょうがね。この本はあくまでも「事典」なので列記表記に留まらせていると思います。が、どなたかさらに一歩踏み込んで、音楽評論業界の歴史的な業を抉り出していただけないでしょうか。

今の時代、ここまでの酷評はなくなりました。下手に酷評なんぞしたら訴訟に巻き込まれる世になったのかもしれません。ましてや人の生まれ持った容姿や人種などをネタにして嘲るなどもってのほか。ネットの炎上は一歩間違うと社会的生命(時には本当の生命)を失うことになりかねません。なによりも業界がますます狭くなって、評論家やライターの経済的背景が濃密になり、音楽雑誌への寄稿やCDや演奏会の解説書きのお仕事をいただくためには、滅多なことでは酷評なんてできないというシガラミ地獄が一層顕著になっているのかもしれません。少し前の話ですが、某評論家氏は時折匿名で音楽業界や演奏への強烈な批判記事を非音楽系雑誌に書いていました。彼にはそういう道しかなかったのだと思います。ま、その記事は非常に面白かったですがね。

絶賛も酷評も心の汚れた私はみなウラがあると思っていますので一概に信じることはできません。しかし、絶賛や酷評そのものを一つのエンターテインメントとして受け止めれば、それはそれで成立する……あ、だからこの本で取り上げられるような「酷評芸」が華開いたのかな。しかし、本書で取り上げているような酷評はもう絶滅危惧種です。最も使われている非難語は「不協和音」と思われますが、すでに「不協和音」の使用は何の非難の対象でもなくなっています。「旋律がない」も多用されていますが、これだって今どきは珍しくもない。「不道徳」だって様々な芸術ジャンルで人類交尾くらい描かれるのは当たり前。本書で「なじみなきものへの拒否反応」(編者の前書きより引用)として罵詈雑言の原動力となった要素が現代では批判の対象になりません。ポリコレとかコンプライアンスとかSDGsとかの御旗が高らかに振られている現代において、新たなるクリエイティブな罵詈雑言=ちょっと口の悪い建設的進言の道はどこにあるのか、人としてあまり美しくはないですが、探し求めるのも現代文化ライターの課題なのかもしれません。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。

文:高橋智子

2. オペラ「Neither」

1976年7月に「ベケット三部作」による一通りの試作を終えたフェルドマンは1976年9月18日に行われた「Orchestra」初演のためグラスゴーに滞在していた。[1]グラスゴーでの初演の後フェルドマンはベルリンに赴き、9月20日の昼頃シラー劇場で「あしあと Footfalls」と「あのとき That Time」のリハーサルをしていたベケットと初めて会う。[2]劇場の中は照明が暗転して真っ暗だった。暗闇の中でベケットはフェルドマンの親指に握手した。[3]これが彼らの初対面の瞬間だ。フェルドマンはベケットを劇場近くのレストランにランチに誘い、ここで彼は自身のオペラについて話した。[4]「自分の考えだけでなく彼(訳注:ベケット)の考えにひれ伏したかった I wanted slavishly to adhere to his feelings as well as mine.」[5]と語り、ベケットを信奉していたフェルドマンはベルリンで交わした会話を次のように回想している。

Continue Reading →文:高橋智子

前回は1975年の楽曲「Piano and Orchestra」を中心に、フェルドマンのオーケストレーションと協奏曲について考察した。今回は彼の1970年代の楽曲のハイライトともいえるオペラ「Neither」と、このオペラのための習作として位置付けられているベケット三部作をとりあげる。

Continue Reading →文:高橋智子

2 反協奏曲 Piano and Orchestra

その曲を構成する音または音符に楽器の選択、音域、ダイナミクス、タイミングといったあらゆる要素の必然性を求めたフェルドマンの態度は、1970年代に集中的に書かれたオーケストラ曲にどのように反映されているのだろうか。このセクションでは独奏楽器とオーケストラによる協奏曲編成の楽曲を中心に、フェルドマンのオーケストラ曲とオーケストレーションの特徴を考察する。

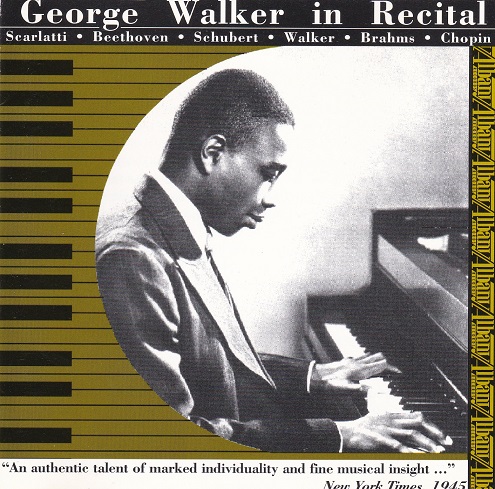

Continue Reading →George Walker in Recital George Walker(p) Albany TROY 117 (1994年)

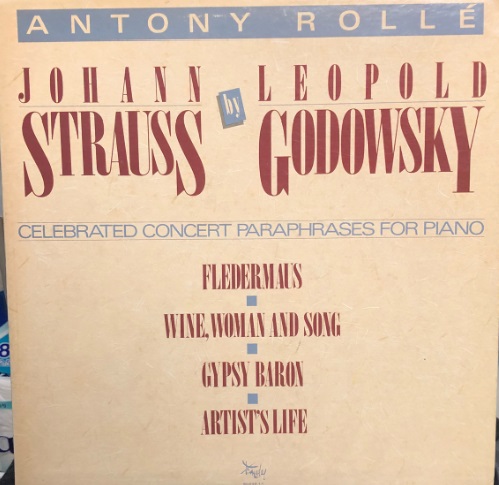

JOHANN STRAUSS by LEOPOLD GODOWKY Antony Rollé(p) FINNADAR RECORDS 90298-1 (1985年、LP)

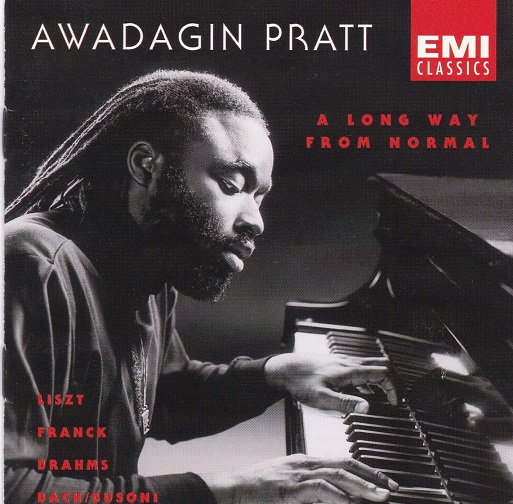

A LONG WAY FROM NORMAL Awadagin Pratt(p) EMI CLASSICS CDC 5 55025 2 0 (1994年)

○弱小クラシックCDレーベル 魔煮悪classics 本社会議室

部長:50代男性 年々下がる売り上げに悩み続ける中間管理職

社員A:25歳男性 クラシックが何となく好きなニートっぽい兄ちゃん

社員B:36歳女性 入社10年を超えた中堅社員

部長:それでは企画会議を始める。皆もわかっていると思うが、クラシック音楽産業は衰退の一途にある。その大きな要因はやはりスターの不在だ。昭和の頃は道端のオッサンでもクラシックの指揮者は?と聞かれれば「カラヤン」くらいの名前は出てきた。新入社員のA君、今のベルリンフィルの常任は誰かな?

社員A:え、、、、、えっと、えっと……ぺ?……プ?……ペトルーシュカ、じゃないし……

部長:まぁ、そんなもんだ。私も先日、クラシック音楽酒場に行ったが即答できた奴はいなかった(筆者実話)。それほど今はスター不在なのだ。しかぁし、そんなことは言っていられない。何としてでもリスナーの財布のひもを緩めるスターを探し出すのだ。

社員B:よろしいでしょうか、部長。

部長:おお、Bくん、逸材に心当たりがあるかい?

社員B:クラシックといえど、古よりスターは美男美女もしくは夭折の天才と相場は決まっています。昔よりは演奏の腕はハイレベルになったと思いますが、正直、みな似たり寄ったり。さっそく音大に行って虚弱な美男美女プレイヤーを探してきます。

部長:いやいや、そのコンセプトはちょっとルイ風(※)かなぁ。確かにみてくれは大事だが、もう少し新しいコンセプトはないかね。

社員B:では、困難と闘う感動のストーリー性という点で、独裁的な国家から政治的迫害を受けている芸術闘士はいかがでしょうか?

部長:タコ・ロストロ路線だね。しかし、今、それほどに顕著な政治的迫害は(ピーーッ)国でもない限りいないんじゃないか? (ピーーッ)は演奏家へのコンタクトも大変だろう。それに芸術的自由だとか政治思想路線の闘争系はもう流行らないのではないかね。

社員B:では、感動のストーリーという点では(ピーーッ)でしょう。既に(ピーーッ)や(ピーーッ)という先例がありますから、市場は安定しています。

部長:こらこら、企画会議での発言は気を付けたまえ。最近オリンピックの演出で内部のブレスト的なやり取りが漏れて大変な事態になったことを忘れたか。間違っても(ピーーッ)とか(ピーーッ)とか(ピーーッ)とか言ってはいかんぞ。

社員B:では(ピーーッ)との闘いはどうですか?それを前面に出したセールスは過去に例はありませんから、斬新なのでは?

部長:ぶぁっかもん!!うちを潰す気か。(ピーーッ)はなし、なし、なし。

社員A:あのぉ……最近のネットの流行りで「ポリコレ」っていうのがあるみたいなんですけどぉ……

社員B:ポリコレ、いいわね、それ。部長、最近の流行りでは人種問題やジェンダー問題などが世界的にもホットなムーヴメントね。

部長:確かに。批判する奴がいたらポリコレ攻撃をかませばよいしな。

社員B:なんか全体的にポリコレの捉え方が間違っているようには思いますが……まぁ、音楽的価値以上の有無を言わせない価値が付加されることにはなりますね。

社員A:それって(ピーーッ)と同じですね?

部長:だから、(ピーーッ)とか口にするなって。お願いしますよ、ほんとにもう。

社員B:まずはより一般的な所から人種問題を取り扱うのはどうでしょう。

部長:ジェンダー問題はダメなのかね?

社員B:それも重要ですが、音楽業界はもともと(ピーーッ)ですし、今更殊更(ピーーッ)を主張しても割とスルーされてしまうのではないかと。

部長:確かに。では人種問題で行くか。

社員A:少し前、ネットニュースでよく見たのは「Black Lives Matter」ですね。やっぱ黒人の人たちへの問題が世界のトレンドかな。そういえば、黒人のピアニストってクラシックではほとんど見ないですね。

社員B:私もほとんど知らない。部長は?

部長:ジャズなら山ほど知っているが、確かにクラシックはあまり聞かないなぁ。その辺を調べてみる必要があるな。きっと知られざる素晴らしい演奏家が沢山いるに違いない。よし、今日は解散だ。次回のmtgまでに二人は色々調べてきてくれ。

社員A・B:了解しました。

~a few days later~

部長:では企画会議を始める。クラシックの黒人ピアニストについて調べてきたかね?

社員A:はい、部長。僕はGeorge Walkerっていう人を見つけました。めちゃクールなキャリアの人です。彼のホームページに経歴が書いてあって、そこらじゅうに「黒人で初めて first black」という言葉があふれています。音楽学校を出た最初の黒人ピアニストとか、大手の交響楽団や演奏会場に出演した最初の黒人とか、ピューリッツァー賞を取った最初の黒人とか、まさに黒人クラシック音楽家のパイオニアです。

部長:CDは出ているのかね?

社員A:amazonで検索したんですけど5~6種類はありました。ここにあるのは「George Walker in recital」です。1曲目のスカルラッティのソナタL.S.39、びっくりしますよ。

社員B:この曲って、こんなスイング感のあるリズムなの?

社員A:いやいや、もともとはかっちりとした2分の2拍子(譜例1)ですよ。Walkerの演奏はまるで8分の6拍子(譜例2)。さすがのリズム感っていう感じでしょ?

部長:ほかにもショパンや、ベートーヴェンを弾いてるようだが、スイングするのかね?

社員A:この曲だけです。

部長・社員B:えっ?

社員A:こんな不思議なリズムアプローチはこの曲だけです。あとは極めてまともです。同じスカルラッティももう5曲弾いてますが、極めてまともです。

社員B:なんで? これだけ……でも、面白いわ。これ。

部長:確かにこの1曲目は衝撃的に面白いが、インパクトが続かないなぁ。B君の方は誰か見つけたかい?

社員B:幻のピアニスト見つけました。

部長:なに、幻。そりゃよい宣伝文句だ。

社員B:名前はAntony Rollé。弾いているのはゴドフスキのシュトラウス編曲もの全4曲です。

部長:シュトラウス=ゴドフスキのあの超難曲を、しかも全曲だとぉ。良く見つけた、偉い!

社員B:しかもこの録音、1985年にLPで出たきりでCD化されていません。

部長:ますますレア感upだねぇ。で、幻というのは?

社員B:この人、その後消息不明なんです。ネットでいくら検索しても出てきません。ピアノはアール・ワイルドに師事したらしいです。そしてデビューアルバムは1980年のメットネル作品集。2枚目がこのゴドフスキです。このアルバムを最後に消息不明です。

部長:消息不明か……交渉が大変そうだが、面白い。で、出来は?

社員B:いたって普通です。下手ではないですが、特に際立ったものはありません。

部長:あの難曲を普通に弾くだけでも大したもんだが、「いたって普通」かぁ……

社員B:で、そんなこともあろうかと、もう一人見つけてきました。どうです?このジャケット。

社員A:WOW 、Cooooool!

部長:インパクト特大だねぇ。しかもアルバムタイトルが「A Long Way from Normal」、正常からの遠い道のり。イイね、イイね、イイね。そそられるねぇ。

社員B:部長、違います。正常から遠いのではありません。

部長:はぁ? このジャケ写なんだから、どう見てもそうだろう。

社員B:このAwadagin Prattというピアニストは、イリノイ州のNormalという町の出身なんです。だからその故郷を遠く離れて随分と来たもんだという意味です。

部長:なんだ、それ。半分サギじゃないか。で、演奏は?この風体だけのことはあるだろうね?

社員B:極めてまともです。正統派の極みです。コンクールで優勝もしていますが、そりゃ優勝するだろうなという見事なNormal仕上がりです。技巧的にも安定しています。

部長:リストもバッハもフランクもブラームスも、みな真っ当か?

社員B:ひたすらに真っ当です。これはこれで素晴らしいことです。

部長:みてくれで過度な期待をしてはいけないということか……他にはいないかね?

社員A:すみません、今回は見つかりませんでした。

社員B:クラシック音楽が盛んな欧米ではもともと黒人人口は比率的にそれほど多くはありません。おそらくは歴史的・経済的問題も絡んでクラシックミュージシャンは絶対数が意外と少ないのだと思います。

部長:そうか。うーーーん、黒人ピアニストならではのリズム感とかノリとかを期待したのだが、Walkerの1曲を除いて真っ当路線か……

社員A:あのぉ……これって結局、人種とかに関係なく、真っ当に勉強した人は真っ当な結果を出すことができるということではないですか?

社員B:まずは中心値的な部分がきちんとできるということね。変な思い込みは禁物ね。

部長:なんか少しいい話でまとまったねぇ。けど、うちの企画としてはどうしたらよいのかますますわからなくなった。困った。

社員B:うちもまずは真っ当な路線を大事にしましょう、部長。

社員A:ですよ、部長。

部長:いや、真っ当路線は往年の巨匠たちが極上の結果を残してしまっているから、もう今更なんだよなぁ。やはり生き残りを賭けて過去にない斬新な企画を考えねばならないと思うんだよ。

社員A:じゃあ、やっぱ(ピーーッ)とか(ピーーッ)で行きましょうよ。

部長:ぶぁかもんっ!!!だから、そういうことは言ってはいかんって。

補記:

※ルイ風……「古い」の実在した業界用語。ふるい ⇒ るいふ ⇒ るいふー。ルイ風は筆者による当て字。

【紹介者略歴】

吉池拓男

元クラシックピアノ系ヲタク。聴きたいものがあまり発売されなくなった事と酒におぼれてCD代がなくなった事で、十数年前に積極的マニアを終了。現在、終活+呑み代稼ぎで昔買い込んだCDをどんどん放出中。